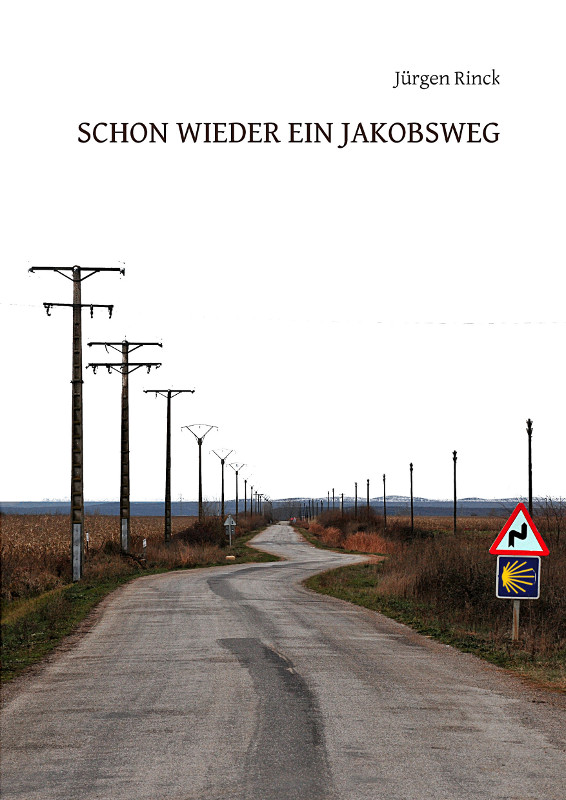

Schon wieder ein Jakobsweg | Leseprobe

eBook | Artikelnummer ebook-001

Pro-Log – Bis zum jüngsten Tack

28. September 2010, 10:25 Uhr

Wenn die Welt im Kopf so stark ist wie die „echte” Welt, ist es dann nicht verkehrt, sich an den Parametern der echten Welt zu orientieren, und krampfhaft daran festzuhalten, anstatt an der Realisierung der Parameter der selbst erzeugten Welt zu arbeiten? Blockieren einen die Vorgaben in der echten Welt nicht zu sehr, um sich der Welt im eigenen Kopf hinreichend zuzuwenden? Wenn du einen verwilderten Garten dein Eigen nennst und dich täglich über die Verwilderung ärgerst, tief im Innern dir aber einen gepflegten Garten vorstellst, solltest du dann nicht anfangen, dem bestehenden, echten Garten mit Spaten und Hacke zu Leibe zu rücken, ihn zu bearbeiten, um deinen Traumgarten endlich wahr werden zu lassen?

2. November 2010, 18:55 Uhr

Das Überstundenbarometer hat die Viermonatsmarke überklettert. Vorhin übergab ich Kollege T. die Verantwortung für die Werkstatt. Er wird den Großauftrag, zwölfhundert Loungemöbel für eine Zigarettenfabrik, alleine zu Ende führen.

Auf dem PC zeigte er mir kürzlich Fotos seiner Jakobsweg-Reise vom Juni letzten Jahres. In drei Wochen ist er vom Saarland nach Santiago geradelt. Ich hatte versucht, ihn zu täglichen Telefonaten zu animieren, in denen er über die Reise berichtet – ein erster Versuch, die Technik einer Live-Reise in Blog-Form auszuprobieren. Es scheiterte jedoch, weil T. zu wenig Zeit und Ruhe hatte, einen täglichen Reisebericht zu verfassen. Mitten in Frankreich hatte er obendrein sein Handy regelrecht kaputt geschwitzt und war ab diesem Zeitpunkt telefonisch nicht mehr zu erreichen. Er fuhr Etappen bis zweihundert Kilometer Länge. Somit blieb mir nichts anderes, als die Operation am offenen Herzen der Reiseliteratur selbst durchzuführen. Anfang des Jahres radelte ich von meiner Heimatstadt Zweibrücken nach Andorra und übte mich erstmals im direkten Bloggen der Reiseerlebnisse.

Daher weiß ich, dass für das Live-Reisen nichts wichtiger ist als Ruhe. Du darfst nicht ankommen-wollen und du musst unbedingt das Scheitern als zweites Ziel in dein Konzept aufnehmen, nur für den Fall, dass du das erste Ziel nicht erreichst. Schließlich schaut dir alle Welt über die Schulter, und wer scheitert schon gerne vor laufender Kamera?

Um 15:25 Uhr setzte ich die letzte Tackernadel in ein schickes, rotes Ledermöbel, legte das Gerät zur Seite, leerte den Mülleimer, verabschiedete mich von den Kollegen und Kolleginnen mit „Frohe Weihnachten und guten Rutsch”. In der Mittagspause hatte ich alle aufgefordert, ihre Sünden auf einen Zettel zu schreiben und ihn mir in einem versiegelten Umschlag mitzugeben. So würden sie auch ein bisschen von der religiösen Reinwaschung profitieren, die mir bevorsteht. Auf meinen eigenen Sündenzettel kritzelte ich am Ende einer langen Liste: „Habe die versiegelten Umschläge mit den Sünden meiner KollegInnen geöffnet.” Ein bisschen Humor im Gepäck hat noch keinem geschadet.

Der Start ist das Ziel

18. November 2010, 22:29 Uhr

Feine Damen stehen auf dem Bahnsteig. Ich bin todmüde. Fröstelnd warten wir in Saarbrücken auf unseren Anschlusszug. Was ist der Mensch in Bewegung doch so zerrissen zwischen den Welten! Seit einer guten Stunde bin ich unterwegs. Vor Aufregung, nicht rechtzeitig wach zu werden, und den fest gebuchten Zug zu verpassen, habe ich schlecht geschlafen. Der Rucksack steht neben einer Absperrung. Zwei Kerle in Arbeiterwesten laufen darauf zu, überqueren die Absperrung, heben einen Kanaldeckel mit einem Brecheisen hoch, so dass man die Rohre, die unter dem Bahnsteig verlaufen, sehen kann. Dann schieben sie die Absperrung zusammen und gehen. Mühsam rattert mein Hirn, versucht, die Herkunft der feinen Damen zu ergründen und wohin sie fahren. Bestimmt nach Paris, so wie ich. Nur anderthalb Stunden braucht der TGV für die vierhundert Kilometer nonstop bis in Frankreichs Hauptstadt.

Ewig kahle Cerealien-Champagne. Vorbei am Reims. Braune Felder, keimende Wintergerste, 317 km pro Stunde zeigt eine Anzeige im Abteil. Ich habe ein bisschen geschlafen, so weit das möglich ist in den Zugsitzen. Schräg gegenüber sitzt eine Frau mit Nasen-OP, ganz bestimmt – ich glaube nicht an solch ebenmäßige, gerade Nasen. Bewaffnet mit einem iPhone 4 und Stöckelschuhen. Der Typ neben mir liest ein Java2-Lehrbuch. Es ist unheimlich still im Abteil. Fast so wie in einem experimentellen Kunstfilm. Noch zwanzig Minuten bis Paris. Dort treffe ich meinen alten Freund Steph. Seit Langem lebt er in der Stadt. Er wird mich durch das Gewimmel führen. Vom Gare de l’Est, dem Ostbahnhof, muss ich mit Metrolinie 4 bis zum Bahnhof Montparnasse. Paris hat keinen zentralen Hauptbahnhof, sondern sechs Kopfbahnhöfe für die verschiedenen Landesteile. Das ist wie ein Fingerzeig, der einen mahnt, dass man diese Stadt nicht einfach so durchqueren darf, sondern sich hier aufhalten soll, sie betrachten, sie erobern. Steph begleitet mich, nachdem wir einen schnellen Kaffee getrunken haben. Unterwegs tauschen wir die letzten Neuigkeiten aus unser beider Leben aus. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Wie geht es den Eltern, Schwestern, Nichten und Neffen und diesem oder jenem Freund. Schöne Grüße tauschen wir und natürlich reden wir über das Jakobsweg-Projekt. Die Stadt sei rau und schnell und man müsse, insbesondere als Tourist, sehr vorsichtig sein. Ich solle meinen Rucksack nie aus den Augen lassen, warnt mich Steph, auch nicht im Zug. Arm und Reich leben hier Tür an Tür, wie auch Zuversicht und Desolation. Vor einer Bäckerei kniet eine dick vermummte Bettlerin. Steph steckt ihr 50 Cent zu, während ich mir den Kopf darüber zerbreche, dass ich gerade dabei bin, etliche Hunderter zu verprassen, nur um durch Nordspanien zu spazieren. Steph erklärt mir das neue Pariser Radwegenetz, das seit ein paar Jahren ausgebaut und verbessert wird. Es gibt überall Fahrrad-Leih-Stationen, an denen man per Kreditkarte ein Rad nehmen und es an einer anderen Station wieder abstellen kann.

Im Zug nach Süden gönne ich dem iPhone eine Aufladung. Zu jedem Sitzpaar gibt es eine 220 V-Steckdose. Tastaturengeklapper vor mir, das leise Säuseln eines Schlafenden neben mir, Zeitungsblättern hinter mir. Seit 12 Uhr rasen wir durch flaches Land. Haben einen großen Fluss überquert. Die Loire?

Zwischen Angoulème und Bordeaux. Zum ersten Mal seit Tagen sehe ich wieder einen Streifen Sonne. Wie gut es tut, der novembertristen Saarpfalz den Rücken zu kehren.

Die fünfstündige Fahrt von Paris bis Bayonne zieht sich ungemein. Ich bin aufgekratzt, hungrig, aber auch müde und gelangweilt. Entweder fährt der TGV nicht so schnell wie gehofft – über dreihundert Sachen – oder ich schätze die Geschwindigkeit falsch ein. Habe ich mich schon daran gewöhnt? War es in der Champagne, östlich von Paris schon still im Abteil, so herrscht hier eine wahre Grabesruhe. Die Leute wollen eben nur von A nach B. Ich ja auch. Aber ich will auch den Weg erleben. Darüber schreiben, ihn fotografisch sezieren. Was habe ich mir da für ein seltsames Projekt aufgehalst?

Die Idee: mache eine Reise und berichte live darüber im Blog. Nutze dafür nur das iPhone, indem du die Methode iDogma anwendest. iDogma ist jedes geschriebene oder fotografierte oder gefilmte oder aufs Diktiergerät gesprochene künstlerische, digitale Produkt, das alleine mit dem iPhone und seinen Software-Erweiterungen (Apps) erzeugt und auch publiziert wurde.

Mit meinen vierundvierzig Jahren bin ich körperlich zwar fit, aber noch nie mehrtägig mit Gepäck gewandert. Meine einzige Tageswanderung, die länger als zwanzig Kilometer war, hatte ich im Mai 2008 – ohne Gepäck – auf dem Pfälzer Jakobsweg. Ich bin also ein absolutes Greenhorn, was das Wandern betrifft. Alle haben mich gewarnt, ich soll den Rucksack so leicht wie möglich halten, so wenig wie möglich mitschleppen, aber mach das mal, wenn du erstens keine Ahnung hast, was du für eine längere Wanderung brauchst und zweitens im Winter wanderst und nicht weißt, ob auf der hunderte Kilometer langen Strecke Unterkünfte vorhanden sind, geschweige denn, wie sich das Wetter entwickelt, und, herrje, beinahe hätte ich es vergessen, die künstlerische Mission fordert auch ihren Tribut! Ich habe die schwere Nikonkamera mit Ersatzakku, Ladegerät und Zoomobjektiv im Rucksack. Ich will immer online sein und möglichst immer Strom fürs iPhone haben, das als Schnappschussfotoapparat, Schreibmaschine und Datenüberträger dient. Auch dafür benötige ich Kabel, Ladestation und Zusatzakkus. Was noch? Notizbuch, Bleistift und ein schwerer Pilgerführer, in den ich noch immer nicht geschaut habe, Winterschlafsack, warme Kleider, T-Shirts, Socken, Unterhosen, Geld.

Mein Rucksack wiegt mit einem Liter Wasser und ein bisschen Essen fünfzehn Kilo.

Bordeaux. Ein Mann mit zwei großen schwarzen Hunden steigt zu und eine geduckte Gestalt mit Buckel und rotem Cape, die aussieht wie der Gnom in jenem uralten Gruselfilm, der in Venedig spielt. Wenn die Gondeln Trauer tragen.

Die Typen fahren bestimmt nach Bayonne. Kollege T., hat mich vor dem Städtchen an der Biskaya gewarnt. Seltsame Typen lungern dort am Bahnhof herum, erzählte er. Mit Hunden und roten Capes und Ringen in den Nasen. Der Gedanke daran macht mich nervös. Der Zug rollt wieder.

Dax. Noch eine halbe Stunde bis zum letzten Umsteigen vor dem Ziel. Regen klatscht in Sturzbächen an die Scheibe. Mist! Hier herrschen vielleicht andere Wettergesetze als bei uns?

Eine Stunde Warten in Bayonne. Ich gehe durch die Schalterhalle in die Stadt, um Brot und Wasser zu kaufen. Bayonne ist genau wie Kollege T. es beschrieben hat. Zusammengerollt wie ein Embryo liegt ein rotnasiger Säufer in der Schalterhalle. Typen mit Lumpen am Leib und riesigen Hunden lungern vor der Tür. Ein schlaksiger Junge spuckt Bindfäden auf die Straße. Als ich in einem Abrissgebäude eine zerbröselnde Wand fotografiere – ich habe die Kapuze auf, weil es regnet – spricht mich ein Typ von hinten an und erschreckt mich zu Tode. Er labert etwas, das klingt wie „Vodka” und „Argent”. Er trägt einen grün-gelben Jogginganzug, auf dem „Marocain” geschrieben steht; gibt die Konversation auf, als ich ihn nicht verstehe.

Zurück im Bahnhof fragt mich eine Dame, ob ich pilgere und erzählt mir von ihren vielen Camino-Reisen.

In einem dieselgetriebenen Bähnchen verlassen wir Bayonne. Ich bin nicht mehr alleine. Schon im Hochgeschwindigkeitszug kam mir der Typ mit der Brille verdächtig vor, bestand sein Gepäck doch aus einem ähnlich fetten Rucksack wie meinem, obendrein sind daran noch Wanderstöcke festgeschnallt. In Bayonne beäugte er die Zuganzeigetafel irritiert. Im Abteil der Bimmelbahn ist es etwas lebendiger als im TGV. Feierabendmenschengemurmel und Dieselrußgestank. Das Ding, das uns ostwärts in die Pyrenäen bringt, sieht aus wie ein alter, deutscher Schienenbus aus den 1970er Jahren. Mein neuer Freund spricht kein Wort Deutsch oder Französisch und er kann auch kaum Englisch. Immerhin erfahre ich, dass er Hjong Su heißt, aus Korea kommt, einundfünfzig Jahre alt ist und gedenkt, in fünfundvierzig Tagen nach Santiago zu laufen.

Er scheint, ebenso wie ich, keinen Plan zu haben, wo er nachher unterkommt. Die Pilgerherberge, sagt der Zugführer, sei vermutlich zu. Aber es gebe Hotels …

Es ist schon dunkel, als wir in Bayonne aussteigen. Der Bahnsteig ist leer, aber einige Rucksackreisende steigen mit uns aus. Wie aus dem Nichts taucht ein weiterer Koreaner auf. Viertel vor acht. Auch drei Freaks, die ich wegen des Kletterseils, das sie auf dem Rucksack gebunden haben, für Höhlengänger hielt, trotten Richtung Innenstadt. Keiner hat einen rechten Plan. Was wirken wir verloren! Die beiden Koreaner unterhalten sich rege. Der Neue scheint den Weg zu kennen. Also laufe ich einfach hinterher. Erst bei einer dunklen Kreuzung machen wir alle suchend halt. Zum Glück ist an einer Hauswand der gelbe Pfeil angepinselt, der grundsätzlich nach Santiago zeigt. Für die nächsten achthundert Kilometer unser Wegbegleiter. Gleich um die Ecke unterhalb des alten Kastells stolpern wir fünf Minuten später ins hell erleuchtete, von drei ehrenamtlichen Menschen besetzte Pilgerbüro. So viel zum Thema geschlossene Herberge. Du sollst dir kein Bild machen lassen. Das Pilgerbüro hat immer auf bis der letzte Zug eintrifft, versichert man uns. Man versorgt uns mit Pilgerpässen für je zwei Euro, mit einer Jakobsmuschel auf Spendenbasis, und mit Gratis-Kopien vom Weg der ersten Etappe, sowie einer Liste aller offenen Pilgerherbergen.

Die Herberge in St. Jean kostet acht Euro inklusive Frühstück. Unser sechzehn-Bett-Zimmer ist voll belegt. Ein Österreicher stellt sich mir Zähne putzend vor. Bernhard ist in Salzburg losgelaufen. Unterwegs traf er Lea aus der Schweiz. Gemeinsam haben sie sich bis hierher durchgeschlagen. Die Zahnbürsten im Mund reden wir eine Weile. Bernhard freut sich riesig, weil es morgen nach Spanien geht. Sieht so die Pilgerwelt aus? Vollbelegte Zimmer, Etagenbetten, Gemeinschaftsbad? Neben den alten Hasen, die schon seit Monaten wandern, komme ich mir vor wie ein Greenhorn, ach was, bin ich ein Greenhorn. Zum Glück nicht das einzige. Um zehn Uhr abends wühlen alle unerfahrenen Neupilger wie verrückt in ihren Rucksäcken, weil sie irgendwas suchen. Es war keine gute Idee, das Hygienezeug in eine Knistertüte zu stopfen, um Gewicht zu sparen. Ich frage mich, ob die Herbergen im Laufe des Weges immer leiser werden. Wenn sich erst die Packordnung in den jeweiligen Rucksäcken eingestellt hat und man blind seine Sachen findet. Dennoch, die ersten schnarchen schon und es riecht nach tausend Füßen.

Folge nie dem Triathleten

19. November 2010, 20:06 Uhr

Trotz der anstrengenden Anreise bin ich schon um fünf Uhr früh wach. Die Bude ist völlig überheizt. In der Nacht, erinnere ich mich, sah ich im Halbschlaf einen kräftigen Spanier, wie er versuchte, das Fenster zu öffnen. Nur in Unterhose. Vergeblich hantierte er an den Griffen, tastete nach dem Heizungsventil. Haare auf der Brust schimmern im Laternenlicht. Das Wort Intimität, schätze ich, gewinnt hier auf dem Weg eine ganz neue Qualität. Den Winterschlafsack hätte ich mir sparen können. In der Küche treffe ich Hjong Su und auch Chaeuk, der zweite Koreaner ist schon wach. Sie durchwühlen ihre Rucksäcke. Ich versuche, in der Kladde ein paar Zeilen zu schreiben. Da wir aber den Lichtschalter nicht finden, fummelt ein jeder für sich mit seiner Taschenlampe, dem Handy oder einer sonstigen Lichtquelle. Erst um sieben gibt es Frühstück. Dann offenbart sich meine „Urgemeinde“, meine neue Familie, denn theoretisch, so male ich es mir naiv aus, wandern wir ja von jetzt an alle die gleiche Strecke und wir werden uns abends in den Herbergen immer wieder begegnen. Da sind Jan und seine zwei Kumpels aus Slowenien, die das Kletterseil auf dem Rucksack mitschleppen. Die Koreaner Hjong Su und Chaeuk, drei seltsame Spanier – von denen ich nachts einen fast nackt gesehen habe –, sowie Bernhard und Lea, die mit Michel aus Frankreich schon länger bekannt zu sein scheinen.

Gegen acht verlasse ich alleine die Herberge, flaniere fotografierend durch Saint Jean. Der Fluss dampft. Der Himmel ist klar. Rot steigt die Sonne auf.

Kurz hinter Saint Jean stehe ich ratlos vor einer Landkartentafel, die die beiden Möglichkeiten, nach Roncesvalles zu kommen, aufzeigt: die Route Napoleon führt vorbei an der Rolandsquelle über einen gut tausendvierhundert Meter hohen Pass. Pilgerherbergsmutter Marie-Annette jedoch riet, wegen der Kälte und der Unwettergefahr, entlang der Landstraße zu laufen. Dort sei der Pass nur elfhundert Meter hoch und es läge kein Schnee. Ich beschließe, die Landstraße zu nehmen und liebäugele, an diesem ersten Tag nur zehn Kilometer zu laufen, bis ins nächste Dorf. Auf der Landkartentafel kann ich leider nicht erkennen, wo mein Standort ist. Da kommt schon ein anderer Pilger, Frank, der erste Deutsche, den ich treffe. Sein GPS zeigt uns die richtige Strecke. Plaudernd laufen wir weiter und ich erzähle ihm von einer Simpsonsfolge, in der die gelbe amerikanische Comic-Familie auf einem Kanu vor Indianern flüchtet. Der Fluss wird reißend und immer bedrohlicher und gabelt sich schließlich in einen guten, ruhigen Teil, über dem die Sonne scheint und Vöglein zwitschern und einen garstigen, todbringenden Flussarm, voller Stromschnellen und wilder Tiere. Verdörrte Bäume stehen am Ufer, dunkler Wolkenhimmel. „Natürlich rauschen die Simpsons in die falsche Flussgabel”, lache ich. Wir sind mittlerweile auf sechshundert Höhenmetern, haben einen schönen Blick aufs vierhundert Meter tiefer gelegene Saint Jean. Frank, so heißt mein Begleiter, entpuppt sich als waschechter Ironman. Die schmale Straße ist kaum befahren. Auffällig kaum befahren. Langsam dämmert mir, dass wir den falschen Weg eingeschlagen haben. Ab Höhenmeter Tausend sehen die krüppeligen Buchen etwa so aus wie die in der Simpsonsfolge. Spitze, bedrohliche Äste ragen über die Piste. Immerhin ist sie geteert. Doch es kommt schlimmer: Als Franks GPS zwölfhundert Meter anzeigt, kommt Sturm auf mit wuchtigen Böen. Auf dreizehnhundert Höhenmetern ziehen wir unsere langen Unterhosen, Mützen, Schals, Handschuhe in einer halbwegs windgeschützten matschigen Rinne abseits des Wegs an. Überall auf der Wiese liegt Schafskot. Wir passieren eine Gedenktafel für einen Pilger, der hier gestorben ist. Eine schwarz gekleidete Gestalt mit Pilgerrucksack nähert sich von hinten, und holt uns schnell ein. Immerhin sind wir nicht alleine. Pilgergreenhorns auf dem Weg zum Friedhof der Lemminge. Vielleicht macht das ja den Lemming aus: in einer langen Reihe laufend und vertrauend, dass der, der vor einem läuft schon weiß, was er tut. Da kommt so schnell keine Sorge auf. Die schwarze Gestalt ist ein fast zwei Meter großer Spanier aus Santiago, der wie sein achtundsechzigjähriger Vater den Weg in Doppeletappen laufen will. Ein Hochleistungspilger. Frank nimmt mich väterlich in den Windschatten und läuft vermutlich langsamer, als wenn er alleine wäre. Vielleicht ist er aber auch froh, dass ich bei ihm bin? Die eigene Psyche ist der gemeinste Gegner. Das Gute am schwarz gekleideten Spanier, der nun schon viele Meter vor uns läuft, ist, dass man immer genau sieht, hinter welcher Kuppe es besonders windet, weil es den Hünen samt Rucksack ordentlich durchrüttelt. Wir nennen ihn das weiße Kaninchen nach Alice im Wunderland.

Wir verirren uns und kommen so wieder mit dem Santiagoer zusammen, der sich offenbar an der selben Stelle verirrt hat. Suchend kommt er uns plötzlich entgegen. Zu dritt ackern wir querfeldein eine vielleicht hundertprozentige Steigung über eine Schafskoppel. Wer hier ausrutscht, der rollt bis zurück zum Teerweg. Etliche Schädel und Wirbel liegen in der Erosionsrinne. An der Rolandsquelle sind wir endlich zurück auf dem Camino. Hier beginnt Navarra. Alle hundert Meter stehen nummerierte Pfosten, so dass man immer erinnert wird, wie weit man schon gelaufen ist. Nach sieben Kilometern erreichen Frank und ich die einzige Schutzhütte. Es gibt einen Ofen, ein bisschen Holz und einen Notrufkasten mit rotem Knopf und Sprechanlage. Zwei Teebeutel liegen auf dem Fensterbrett und ein Regencape. Wir stärken uns für die letzten Höhenmeter. Der Wind rüttelt beängstigend am Dach und ich muss an die hölzerne Schutzhütte auf dem Öxipass in Island denken, die mit vier armdicken Eisenketten im Fels verankert war.

Der nur vier Kilometer lange Abstieg ins neunhundertzweiundsechzig Meter hoch gelegene Roncesvalles fordert noch einmal äußerste Konzentration und ist eine extreme Belastung für die Gelenke. Frank geht streckenweise im Moonwalk, also rückwärts, herrlicher Jacko von Saint James.

Kurz vor Roncesvalles trennen wir uns und er hängt noch eine Etappe dran. Einfach nicht ausgelastet, der Ironman. Es fehlen ihm noch hundertachtzig Kilometer Radeln und dreikommasechs Kilometer Schwimmen.

Kurz bevor ich das Kloster erreiche, finde ich einen Containerpark, der offenbar als Auffangstation für die Scharen von Pilgern gedacht ist, die den Weg im Sommer gehen. Nun im November ist sogar der alte Schlafsaal mit den vierstöckigen Betten, von dem mir Kollege T. erzählt hatte, geschlossen. Untergebracht sind wir, wieder zu sechzehnt, in einem winzigen Zimmer im Erdgeschoss des Klosters. Die drei slowenischen Freaks, kaum Mitte zwanzig, haben im Park vor dem Kloster ein Seil gespannt und tanzen darauf herum. Slacklining, verraten sie mir, heißt die Trendsportart, und das sei gut für das Gemüt, es entspanne und habe meditativen Charakter, und deswegen sind wir doch alle hier, oder?

Auch Team Korea ist eingelaufen, die drei Spanier vom Morgen und das schweizerisch- österreichisch-französische Trio, das schon seit August unterwegs ist.

Bei der Anmeldung für sechs Euro muss man einen Bogen ausfüllen und kann unter anderem den Grund fürs Pilgern ankreuzen: religiös, kulturell, sportlich oder Sinnsuche. Ich mache mein Kreuz bei „anderer Grund”, denke erschöpft, ob in Zukunft nicht auch Livebloggen draufstehen sollte.

Familientausch in Larrasoña

20. November 2010, 22:59 Uhr

Morgens um 7:07 Uhr titele ich im Halbschlaf: „Heute Feuerprobe – äh Wasserprobe” das wäre doch ein cooler Blogtitel. Auf der Toilette hört man durch das geschlossene Fenster den Regen plätschern. Im Waschraum hängen zig Handys an den Steckdosen. Ich bin heilfroh, dass ich einen Verteilerstecker im Gepäck habe, mit dem man aus einer Steckdose drei machen kann. Das vollbesetzte Pilgerzimmer erwacht, allen voran die drei toughen Spanier, die sich, wie Frank und ich, auf den Pass verirrt haben. Auch der Hochleistungspilger ist irgendwo im Kloster untergekommen, vielleicht im Hotel. Beim Pilgermenü am Vorabend reichte er mir generös die Hand. Er scheint Bodybuilder zu sein. Für das Menü musste man sich bei der Registrierungsstelle anmelden. Im Restaurant standen wir wie Lemminge in einer Reihe und der Ober prüfte unsere Coupons, sortierte uns nach Nationen an Vierertischen. Ich landete am Tisch Korea direkt neben einer Österreich/Schweiz/USA/Frankreich-Mélange.

Doch zurück zum Morgen danach, den heutigen.

Das Wort Regen fällt in allen Sprachen. Alle holen ihre wasserdichten Sachen aus den Rucksäcken. Der morgendliche Rucksack-Relaunch hat begonnen. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Für einen Moment sehne ich mich an meinen Tackerarbeitsplatz zurück. Später sitze ich als letzter mit den drei Slowenen am Tisch in dem dunklen Gewölbe vor unserem Herbergszimmer. Sie erzählen mir vom vorhergesagten Dauerregen und dass sie kein Geld haben für Zigaretten. Die drei ernähren sich von Nutella und Baguette. Als wir das Kloster verlassen, hat der Regen aufgehört. Ich hole Chaeuk und Hjong Su ein und wir laufen ein Stück zusammen. Schwere Wolken im Wechsel mit Regenbogen. Ab und zu durchsetzt Sonne die Buchenwälder. Dann wieder Nieselregen. Vom Alto Erro geht es steil bergab nach Zubiri. Die Etappe ist anstrengender als die gestrige. Triathlet Frank hatte es mir schon prophezeit. Tag zwei, drei und vier seien die härtesten, selbst wenn es kürzere Strecken sind. Ab Zubiri laufe ich alleine weiter. Anderthalb Stunden dauert es bis Larrasoña. Auf einem Schild neben einem kilometerlangen, lärmenden Giftwerk hat jemand gekritzelt „You are leaving Zubiri. Thank God!” – „Sie verlassen Zubiri. Gottseidank!“ Etwas positivere Stimmung verbreitete ein umgestaltetes Stopp-Schild auf dem Alto Erro: „Don’t STOP Walking”. Wieder woanders hat jemand mit Filzstift an einen Pfosten geschrieben „Viva el Camino” Überall verewigen sich die Leute, hinterlassen, neben Ihren Fußspuren im Schlamm, auch mehr oder weniger sinnstiftende Botschaften.

In der unterkühlten Pilgerherberge in Larrasoña sind wir nur zu sechst: zwei Katalanen, die drei Spanier aus Roncesvalles und ich. Die Übernachtung kostet sechs Euro. Pilgeressen gibt es in einer Bäckerei ein paar Straßen weiter im Hinterzimmer. Den Weg dahin zu finden, mutet beinahe an, wie sich in einer Großstadt nach einem Dealer durchzufragen. Mit meinen drei spanischen Mitpilgern irre ich acht Uhr abends durchs Dorf, mein Einwand, dass das Pilgerrestaurant hinter jener einzig beleuchteten Glastür sein muss, ignorieren sie und wir laufen erst einmal ins Niemandsland, bis wir schließlich geläutert an der Türe klopfen und man uns einlässt. Weiße Bohnen, Kartoffeln mit Kraut und Schweine-Schälrippen. Mit zwölf Euro völlig überteuert, sagt Alvaro, zudem sei der Wein schlecht. Die Besitzerin ist eine rege Italienerin. Der Hinterraum mit dem großen Esstisch ist Kult. An den Wänden mischen sich alle Stilrichtungen von „Kunst” in unharmonischen Bildern: Popart trifft Landschaftsmalerei und religiösen Kitsch, garniert mit einem Kupferstich vom Brandenburger Tor zur Jahrhundertwende. Was den Vogel abschießt, sind handgeknüpfte Teppichbilder von Rehen und Kaspern. Ein Klavier grenzt den Verkaufsraum der Panaderia vom Esszimmer ab. Gitarren stehen in der Ecke. Dennoch, absolut Kult!

Ich radebreche bei Tisch spanisch und als es den dreien zu bunt wird, ruft einer seinen Bruder Juan an, der ein bisschen Deutsch kann. Ihm erzähle ich das Nötigste und er übersetzt es.

Ich weiß nicht, wo meine gestrige Pilgerfamilie geblieben ist. Der Österreicher Bernhard, die Schweizerin Lea und der Franzose Michel sind am Morgen gemeinsam los und ich hatte eigentlich erwartet, sie hier zu treffen. Der Hochleistungspilger scheint über alle Berge. Hjong Su und Chaeuk haben sich in Zubiri einquartiert. Die drei Slowenier haben einen Kanadier mit Hund kennen gelernt, der aussieht wie ein aus dem Grab gestiegener Che Guevara, inklusive Tarnanzug und Baskenmütze. Sie wollten in einem Abbruchhaus außerhalb von Zubiri schlafen. In einer Kneipe in Zubiri kaufte ich Zigaretten, drückte sie Jan in die Hand und ließ sie trinkend und rauchend mit dem Che zurück.

Nun sitze ich hier mit meiner neuen spanischen Familie am Herbergsaufenthaltsraumtisch. Sie spielen Domino, es könnte richtig witzig sein mit denen, wenn ich nur besser spanisch könnte. Ach was: es IST witzig. Mit einiger Überwindung bringe ich die Disziplin auf, diese Zeilen zu schreiben. Die Herberge ist ungeheizt. Heute bin ich froh um den Winterschlafsack.

Auf dem steinigen, steilen, oft schlammigen Weg abwärts vom Alto Erro habe ich Blasen gelaufen. „In der Haut meiner Füße möchte ich nicht stecken”, rede ich mit mir selbst. Lache. Eine der Blasen nähe ich, um dem Mythos auf die Spur zu kommen, das besagt, so verheile eine Blase schneller. Die andere steche ich auf und drücke das Wasser heraus.

Pamplona

21. November 2010, 23:02 Uhr

Am Morgen in Larrasoaña will und will sich niemand aus den Federn heben. Es ist saukalt in dem schimmeligen Raum. Was aber schlimmer ist: selbst durch die Tacker-Ohrenstöpsel höre ich wie draußen der Regen an die Fenster klatscht. Die drei Spanier und die beiden Katalanen fangen laut an zu reden, was mir ein seltsames Gefühl von Geborgenheit gibt. Den Schlüssel haben wir innen quer gesteckt. Hier vertreibt uns so schnell niemand. Am Abend hatten Besoffene mit einem Fußball gegen die Fensterläden gedonnert und warfen anschließend Steine.

Dennoch habe ich bestens geschlafen. Nach dem Frühstück finde ich mich im Fünfstundenkilometer-Stechschritt mit José, Antonio und Alvaro auf schlammigsten Pfaden wieder. In der üblichen Lemminge-Kette laufen wir und ich frage mich, was die Position, an der wir laufen, über unseren Charakter aussagt. Der forsche José ganz vorne, der ruhige Alvaro in der Mitte und Antonio hinter mir. Ich meist der Zweitletzte. So als wolle Antonio Sorge für mich tragen. Der Erste öffnet die Viehgatter, der letzte schließt sie. Einmal verirren wir uns, balancieren auf einem fünfzig Zentimeter breiten, schmierigen Etwas über einem nahezu senkrechten Abhang. Erst hinterher wird mir die Gefahr bewusst. Man könnte glatt versucht sein, an Gott zu glauben bei all den kumulierten Erlebnissen glücklicher Zufälle. Hier einen Engel geschickt bekommen, dort die Nähe einer unsichtbaren, schützenden Hand gefühlt. Bei all der Hilfsbereitschaft ist man auch selbst viel feinfühliger. Laufe ich gestern auf dem steilen, unwegsamen Pfad abwärts nach Zubiri etwa absichtlich hinter Hjong Su, weil ich merke, dass er Mühe hat voran zu kommen, so bleibe ich heute kurz vor Pamplona gleichauf mit der hinkenden Amerikanerin Laura. Am Stadtrand holten wir sie ein. Auch sie war schon in Roncesvalles in unserem Zimmer. Alvaro, José und Antonio finden es perfekt, dass ich zurück bleibe und mit ihr weiter laufe, hatten sie sich doch selbst Sorgen gemacht um die Ärmste. An einer Bushaltestelle sehen wir Kanadier Che nebst Hund, pudelnass. Er ruft quer über die Straße: „Was heißt Regen auf Spanisch?” „La Lluvia”, rufen die drei im Chor. Wir verabschieden uns schulterklopfend. Sie wollen erst zehn Kilometer hinter Pamplona einkehren. Durch Vororte dauert es etwa eine Stunde bis Pamplona. Eine schöne Strecke. Das langsame Gehen tut mir gut. Ich merke, wie wichtig es ist, an jeder verschrobenen Ecke des Lebens die richtige Geschwindigkeit zu haben. An jedem Fuß habe ich eine dicke Blase von der anhaltenden Nässe. So humpeln wir in die Stadt, dicht gefolgt von Hjong Su und Chaeuk.

(Leseprobe aus dem eBook ‚Schon wieder ein Jakobsweg‘ | Zur Bestellung – ebook-001)

Größe entspricht etwa 124 Seiten im Format A5.

Blick ins Inhaltsverzeichnis

Pilgermenü

Titel

Pro-Log – Bis zum jüngsten Tack

Der Start ist das Ziel

Folge nie dem Triathleten

Familientausch in Larrasoña

Pamplona

Angst und tausend dicke Pilger

Raus aus Pamplona

Herr Irgendlinks superscharfe Menschenkennklinge

Punte la Reina

Von der Geduld und vom Einschlafen

Auf nach Estella

Fünf potemkinsche Kilometer bis zum Weinbrunnen

Schuld und Restepilgern

Keine Frau | kein Geschrei – stundenlang

Villamayor

Showdown in Los Arcos

Nachts spinnen, um zu überleben

Frühstück

Der Wille zur Angst

Ein nahezu quantenphysisches Problem

Nachtrag zur Angst

J’ai mal aux pieds

Grañon

Heilung

Villafranca – die Welt gefriert

Jenseits von Burgos

Mein Weg so weiß

Die Spinner, die ich rief

Traumpfade

Wenn der Hurliburli ist getan

Computer, installiere Alsenztal!

Nieble

Der männliche Jakobsweg

Der weibliche Jakobsweg

Ausbreitversuch der Seele

The Schnarchtweets

El Burgo Ranero

Mansilla de las Mulas

Den werten KommentatorInnen

Leon – die Zerbrechlichkeit der Welt

Eine Oase im Todesregen

La Casa de Los Dioses – Insel in der Pilgerendzeithektik

Santa Catalina de Somoza

Was uns Pilger antreibt

Das dritte Standbein am Melkschemel des Seins

O Cebreiro

Spinnertivitätstheorie

Der große Kreis aus Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft

Resozialisierung – vierzig Knaben westwärts

Arzua

Computer, installiere Horrorvorstellung!

Kilometer 29,5

Arca

Monte de Gozo

Denkmal, Knochen, Loch

Neue Wege zur Schuld

Spalier der Bettler

Raus aus Santiago

Uff

Epi-Log – Dieser Tage

Impressum